Rénovation du refuge de la Croix du Bonhomme

Publié le 6 octobre 2025

Le refuge de la Croix du Bonhomme, situé à la croisée du tour du mont Blanc et du tour du Beaufortain, va être rénové !

Le refuge de la Croix du Bonhomme va être rénové. Si toutes les conditions financières, administratives et logistiques sont réunies, les travaux devraient démarrer à la fin de l'été 2026. Le refuge sera alors totalement fermé au public à partir de la mi-août 2026 jusqu'au printemps 2029, date de réouverture prévue.

Construit en 1924 par le Touring club France, le refuge n'était constitué alors que de la partie en pierre. Ce matériau, élément principal de sa construction, a été extrait du site. Caractéristique de l'attitude architecturale de l'époque, qui consistait à dominer l'espace, l'édifice s'élevait sur trois niveaux.

Le refuge fut bombardé pendant la seconde guerre mondiale et abandonné à l'état de ruine. En 1965, des bénévoles se lancèrent dans sa restauration. Après trois ans de travaux, le refuge rouvrit ses portes à l'été 1968. Le Club alpin français en reprit la gestion en 1983 et le racheta en 1987. En 1992, une extension en forme de L et une terrasse furent construites autour du refuge initial, afin d'augmenter sa capacité d'accueil et son confort. Ces agrandissements, inspirés par l'architecture traditionnelle locale, furent réalisés en bois et en pierre.

Un cadre exceptionnel et une fréquentation spécifique

Situé peu après le col de la Croix du Bonhomme lorsqu'on vient des Contamines, le refuge se trouve sur les itinéraires des tours du mont Blanc et du Beaufortain. Sa situation, près d'un col, lui confère une vue imprenable sur les massifs de la Vanoise et du Mont-Blanc. Sa fréquentation s'élève à plus de 8000 nuitées par an.

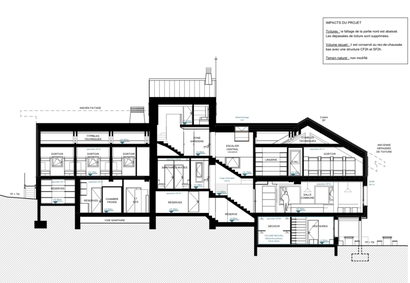

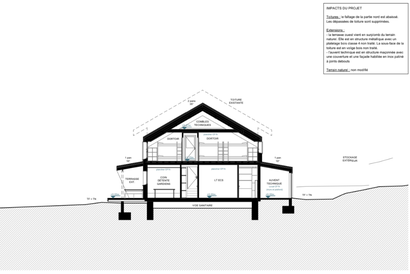

La requalification d'ensemble du site est un enjeu central du projet de rénovation. Le projet prévoit d'améliorer la qualité de l'intégration paysagère en harmonisant les volumes et l'architecture et en mettant en valeur le patrimoine historique (la tour centrale). Le projet architectural repose également sur une volonté collective de maintenir une emprise au sol constante (zéro artificialisation des sols).

Le projet prévoit de rétablir la capacité d'accueil d'avant Covid (104 couchages) qui avait été réduite ces dernières années à 90 couchages compte tenu des contraintes sanitaires et des difficultés d'exploitation de ce bâtiment devenu trop vétuste. Les espaces intérieurs, aujourd'hui vétustes, doivent être intégralement repensés : inconformités réglementaires (incendie, ERP), travail des gardiens compliqué, adaptation à une fréquentation croissante (notamment les randonneurs de passage en journée). « Le bâtiment est volumineux, mais ses espaces sont mal organisés et manquent de cohérence », note Jérémy Pouge, responsable des opérations à la FFCAM.

Enfin, le refuge n'est pas adapté à un gardiennage et à une exploitation sur la période hivernale et printanière pour le ski de randonnée, malgré son fort potentiel depuis les Contamines ou depuis le Beaufortain.

Le projet de rénovation prévoit donc la possibilité d'un gardiennage sur ces périodes : isolation thermique, chauffage adapté, gardiennage à capacité réduite, stockage du matériel de ski de randonnée et accès à l'eau en période enneigée.

Un bâtiment mieux intégré dans le paysage

Le projet de rénovation a été élaboré en concertation avec les acteurs locaux et validé par les services de l'État (Architectes des bâtiments de France et DREAL), en raison de sa situation à proximité du col de la Croix du Bonhomme, qui est un site classé. La proposition choisie est celle des architectes de l'atelier d'architecture D'ores et déjà et de Aurélien Bouvard. Elle consiste à unifier l'architecture générale du bâtiment tout en optimisant l'extension en L de 1992 qui entoure le bâtiment initial.

Les auvents des façades est et sud, formés par les portiques en bois qui soutiennent la charpente, sont fermés pour optimiser le volume du bâtiment. « Cette structure en bois, qui avait été très bien conçue et bien dimensionnée, est en très bon état de conservation », justifie Jérémy Pouge. Les façades sont isolées et recouvertes d'un bardage inox patiné, s'intégrant mieux dans le paysage. Les toitures sont également isolées et redessinées, afin de ne constituer qu'une ligne de faitage et d'offrir une architecture plus unifiée du bâtiment. Elles seront également en inox patiné. « Ce matériau très pérenne apporte plus de discrétion et d'intégration dans ce site classé.» La tour historique, placée au centre du bâtiment, garde ses parements en pierre, afin d'être mise en valeur. Ses bardages abimés seront repris.

Dans la salle commune, une vue sur les massifs valorisée

Les volumes intérieurs seront entièrement réaménagés. La salle commune orientée sud sera agrandie. Ses façades est, sud et ouest arboreront des baies vitrées pour ouvrir la vue à 180° sur les massifs et permettre au soleil de chauffer cet espace en hiver. Dans l'aile nord, la cuisine, les locaux techniques et les réserves sont réagencés. L'étage se découpe en 16 dortoirs de 4 à 12 places. Un dernier dortoir de 12 places, pour les groupes ou les scolaires, est installé au rez-de-chaussée bas. Les sanitaires comptent en majorité des toilettes sèches : l'ambition de sobriété en eau étant ici un pré-requis incontournable du projet. Deux d'entre elles sont installées à l'extérieur pour le public de passage et trois à l'étage, dans l'espace qui correspond à l'ancien refuge en pierre. Deux toilettes humides complètent l'ensemble sanitaire, ainsi que trois douches et des cabines lavabo fermées, indispensables pour accueillir un public très majoritairement itinérant. Ces choix permettent de réduire les consommations en eau sur un site isolé particulièrement contraint en disponibilité de la ressource eau.

L'accueil du public s'effectue par la façade ouest.

Les espaces gardiens, situés dans la partie centrale du bâtiment (la tour) seront également réagencés. La création d'une salle de repos et d'espaces de couchage fermés apportera plus d'intimité.

Sur le plan énergétique, un poêle à bois chauffera la pièce commune. Des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, installés sur le toit et la façade sud du bâtiment, permettront d'assurer les besoins en électricité, en eau chaude et en chauffage. « Ce tryptique en énergies renouvelables est déjà en place dans plusieurs refuges. Il donne satisfaction. ». Un poêle à pellets permettra de faire l'appoint si nécessaire.

La question de l'alimentation en eau a été anticipée, avec la reprise des deux captages déjà en place, pérennisant l'approvisionnement en eau.

Réouverture du refuge prévue pour 2029

Le permis de construire a été déposé. Le coût total (études, réalisation des travaux et héliportage des matériaux) est estimé à plus de 4 millions d'euros.

Les travaux devraient démarrer à la fin de l'été 2026. Si ce planning se confirme, le bâtiment actuel n'accueillera plus de public à partir de mi-août 2026. La réouverture du nouveau bâtiment est prévue pour l'année 2029.

Alpinisme

Alpinisme

Escalade

Escalade

Canyonisme

Canyonisme

Escalade sur glace

Escalade sur glace

Les sports de neige

Les sports de neige

Slackline & Highline

Slackline & Highline

Spéléologie

Spéléologie

Sports aériens

Sports aériens

Via ferrata

Via ferrata